別再盲目加濕了!我們將教你如何透過觀察植物葉片、土壤等5大徵兆,判斷環境濕度是否不足,並提供DIY濕度盤、選對耐旱植物等懶人包,更進一步學會使用濕度計精準管理濕度。

植物缺水診斷:濕度不足的5大徵兆與居家環境改善指南

植物缺水5大徵兆:葉片、土壤、重量的視覺與觸覺判斷

今天要講的是,你家的寶貝植物是不是真的「渴」了?別急著亂澆水,很多時候都是濕度在搞鬼!來,先學會怎麼從植物發出的「求救信號」精準判斷,再對症下藥,打造一個它們專屬的健康小氣候。

判斷濕度夠不夠,其實就像醫生看診,要從很多方面下手。首先,最明顯的就是葉片會開始捲曲,邊緣還會焦掉,這種情況在薄葉植物身上特別容易看到。你看,黃金葛這種入門款,濕度低於40%的時候,葉尖馬上就黃掉、乾掉——一試就知道,超明顯。如果更慘,低於30%超過72小時,那葉緣焦枯的範圍會擴大到葉片面積的15%以上,慘不忍睹!還有台灣很常見的鹿角蕨,濕度低於55%時,營養葉邊緣會出現棕色焦枯,摸起來還會變得脆脆的。琴葉榕呢?更嬌氣,濕度低於45%時,葉片會向內輕微捲曲,葉尖開始褐化。

再來,土壤的乾燥程度和盆栽的重量也是重點。當表土下2-3公分的地方摸起來乾乾的,而且整個盆栽明顯變輕的時候,八成就是缺水了。——其實,這就像在把脈,你心裡就有數了。

- 用15公分陶盆種的琴葉榕,如果濕度不夠,盆栽重量會從澆水後的1.5公斤左右,直接掉到0.8公斤以下。

- 用12公分塑膠盆種的黃金葛,澆水後大概0.5公斤,乾的時候就只剩0.2公斤了。

新手的話,可以考慮買個「米蘭達土壤濕度計」(大概250元),插到土下5公分的地方,讀數低於30%就表示嚴重缺水啦。最後,長期濕度不足真的會讓植物長得很慢,甚至直接停滯。蝴蝶蘭在花期如果濕度一直低於50%超過一週,花苞可能還沒開就直接變黃掉下來了;龜背芋更慘,濕度低於60%時,新葉展開速度會從正常的每週0.5公分,直接慢到0.2公分,而且葉片可能還沒辦法完全裂開——說來也是,濕度不夠,它也沒力氣長啊!

OK,剛剛講了一堆症狀,但有時候問題可能不是濕度,而是其他原因造成的「假警報」。

以下整理了幾種植物缺水時的徵兆:

| 植物 | 濕度低於 | 主要徵兆 |

|---|---|---|

| 黃金葛 | 40% | 葉尖黃掉、乾掉 |

| 鹿角蕨 | 55% | 營養葉邊緣出現棕色焦枯,摸起來脆脆的 |

| 琴葉榕 | 45% | 葉片向內輕微捲曲,葉尖開始褐化 |

| 龜背芋 | 60% | 新葉展開速度變慢 |

| 蝴蝶蘭 | 50% (花期) | 花苞可能還沒開就直接變黃掉下來 |

植物診斷3要點:破解光照、營養不良的缺水假象

當你看到植物葉片捲曲、焦枯的時候,先別急著怪濕度,要仔細判斷是不是其他問題,像是光照太強、營養不夠,或是生病蟲害。濕度不足造成的葉片焦枯,通常是從葉尖或葉緣開始,而且葉片整體看起來會比較沒光澤,或是輕微捲曲,但葉脈還是綠色的。——其實真正的關鍵在這裡。

但如果是光照太強(像是台灣夏天中午的太陽直射,光照強度超過20,000 Lux),葉片會整個變黃,或是出現曬斑,而且通常會停止生長;營養不良的話,葉片會普遍性變色(像是缺鐵性黃化,新葉葉脈間會變黃),而且新葉和老葉的症狀可能不太一樣;病蟲害就更明顯了,通常會看到蟲(像是紅蜘蛛,葉背會有小紅點)、斑點,或是奇怪的分泌物(像是蚜蟲蜜露)。

診斷清楚之後,就可以根據乾燥的程度來處理:

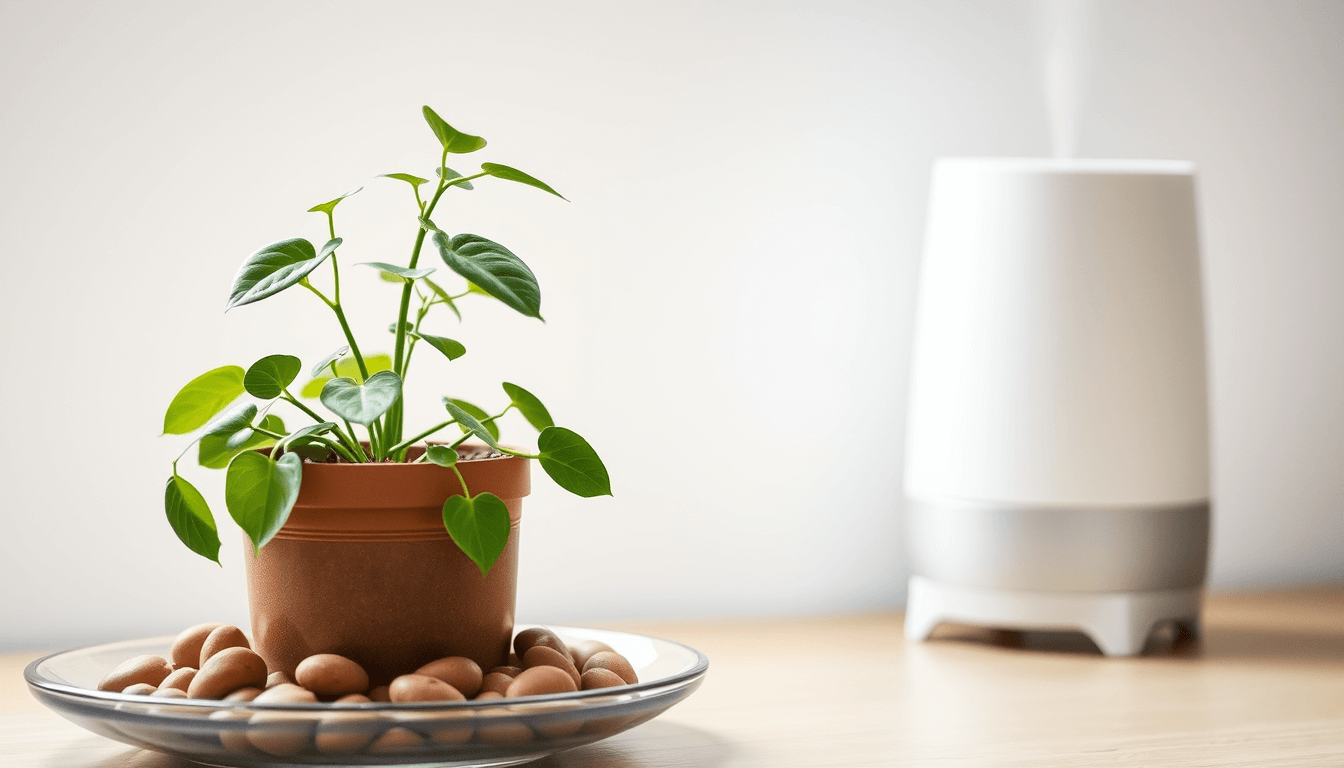

- 輕度乾燥: 可以在植物旁邊放個水盤,或是用加濕器來提高濕度。像是小米智慧加濕器2 Lite(大概1,200元,適用空間大概8坪),可以把2坪植物角的濕度從40%提高到60%以上,很適合辦公室或臥室用;如果空間比較大,可以考慮Coway AP-1018F空氣清淨機(有加濕功能,大概8,000元),它的加濕量有400毫升/小時,可以有效提高10坪客廳的整體濕度。

- 中度乾燥: 要增加噴霧的次數,或是把植物移到浴室這種濕度比較高的地方。像是波士頓腎蕨這種喜歡濕的觀葉植物,濕度低於50%的時候,就要把噴霧的頻率從一天一次增加到一天三次,每次噴到葉面濕潤但不滴水;如果植物看起來有點沒精神,可以把它移到浴室,利用洗澡後浴室裡濕度80%以上的環境,放個2-4小時,可以快速補充水分。

- 極度乾燥: 就要考慮用植物溫室或濕度罩,而且每天都要噴霧,確保濕度維持在60%以上。可以買IKEA Socker溫室(尺寸45x22x35公分,大概499元),適合小型的植物,像是空氣鳳梨或迷你蘭花,可以把裡面的濕度穩定維持在70-80%;如果是比較大的植物,可以用透明塑膠袋或自己做一個濕度罩,確保罩裡面的濕度計讀數維持在65%以上,而且每天要通風15分鐘,避免細菌滋生。

植物健康3角:濕度、通風、光照平衡術,告別黴菌與病蟲害

聊完了濕度不足的急救措施,再來說說怎麼從源頭解決問題——也就是濕度、通風、光照三者的平衡。

濕度、通風黃金比例:降低30%真菌感染,預防植物病蟲害

高濕度對某些植物是天堂,但對另一些植物來說,簡直是病蟲害的溫床——像是真菌感染、介殼蟲什麼的,一試就知道。所以,維持濕度跟通風的平衡,才是王道。要怎麼在高濕度下保持空氣流通?來,這幾招學起來:

- 室內通風扇應用:循環扇一定要有!推薦DC直流馬達的,像「小米智慧直流變頻電風扇2 Pro」,安靜到你根本感覺不到它的存在——最低檔噪音才28dB,超適合臥室。而且超省電,每天開4小時,一個月電費才5塊。客廳的話,「IRIS OHYAMA PCF-SC15T」更給力,風超遠,10坪空間都能照顧到,讓葉片上的水珠乾乾淨淨,孢子沒機會黏上去,降低真菌感染機率至少30%。

- 開窗時機:開窗也是學問。在台灣,最好選在室外濕度65%-75%、風速小於2m/s的時候——像是夏天清晨五六點,或是傍晚六七點。開個10-15分鐘,換換氣就好。——但如果你住基隆,那種整天都在下雨的地方,室外濕度長期高於85%,就別開窗了!乖乖用除濕機,像是「Panasonic F-Y20FH」,把濕度控制在55%-65%,再搭配循環扇。

- 植物間距:植物之間要保持距離!至少10-15公分,尤其是葉子大又茂盛的,像龜背芋、琴葉榕,至少要20公分。這樣空氣流通才能快20%以上。就算是很小的觀葉植物,像是網紋草、袖珍椰子,也要保持7-10公分,避免葉斑病。

對了,盆器跟介質也很重要。紅陶盆透氣性超好,孔隙率20-30%,水分蒸發快,根部不容易爛掉。像是鹿角蕨這種喜歡濕潤但又怕積水的植物,可以用底部有3個排水孔的「青山盆」,搭配「德國泥炭土」、「珍珠石」、「樹皮」3:1:2的混合介質,排水速度比一般培養土快50%,根腐病跟你說掰掰。

通風搞定了,接下來,光照跟濕度之間的關係,也是一門學問。

光照、濕度協同:掌握45-75%濕度區間,打造理想植物微氣候

光照越強,植物蒸散作用就越快,水分流失也越多。你看,台灣夏天中午,窗邊的陽光超強,30,000-50,000 Lux跑不掉,這時候濕度就要拉高到65-75%。可以用「小米智慧加濕器2」,設定70%的目標濕度,每小時噴350毫升,彩葉芋才不會焦邊。反過來說,光線弱的時候,像是只有500-1,000 Lux的書房,植物蒸散慢,濕度太高反而容易爛根、發霉。這時候濕度就要控制在45-55%,像是用「日立RD-200HG」除濕機,目標濕度設50%,非洲堇才不會長水漬斑點或灰黴病。

要精準控制濕度,最好用有恆濕功能的加濕器,像是「Dyson Humidify+Cool」,加濕量夠大,大概半小時就能把5坪空間的濕度從40%拉到65%。小盆栽的話,可以多噴幾次水,一天噴2-3次,每次噴10-15秒,用「園藝專用噴霧瓶」,讓葉片均勻濕潤就好。比方說,冬天很乾,室內濕度低於40%,每天對琴葉榕噴3次水,葉片乾枯的機率就能降低20%。空氣鳳梨的話,每個禮拜泡在RO逆滲透水裡30分鐘,泡完要記得在2小時內完全乾燥,不然會爛掉。

還有個小技巧——植物群聚!把喜濕的植物(像是波士頓腎蕨、龜背芋、合果芋)放在一起,它們每天蒸散的水分加起來很可觀,可以讓周圍濕度提高5-10%。當然,通風也很重要,植物之間要保持10-15公分的距離,再加一台小循環扇(像是「AC Infinity CLOUDLINE T4」),每小時換氣2-3次,確保濕氣均勻分佈。這台風扇超靜音,只有26dBA。在一個2×2公尺的植物角,用最低轉速運轉,就能避免白鶴芋因為局部高濕而長褐斑病,還能降低真菌孢子附著率40%。

以下是不同光照強度下,植物所需的濕度範圍:

| 光照強度 | 建議濕度 | 例子 |

|---|---|---|

| 30,000-50,000 Lux | 65-75% | 台灣夏天中午窗邊 |

| 500-1,000 Lux | 45-55% | 書房 |

植物濕度懶人包:DIY濕度盤、選對植物,低成本維持濕度

聊完了光照和濕度的關係,接下來,我們來看看怎麼偷懶,讓植物自己「喝飽水」!

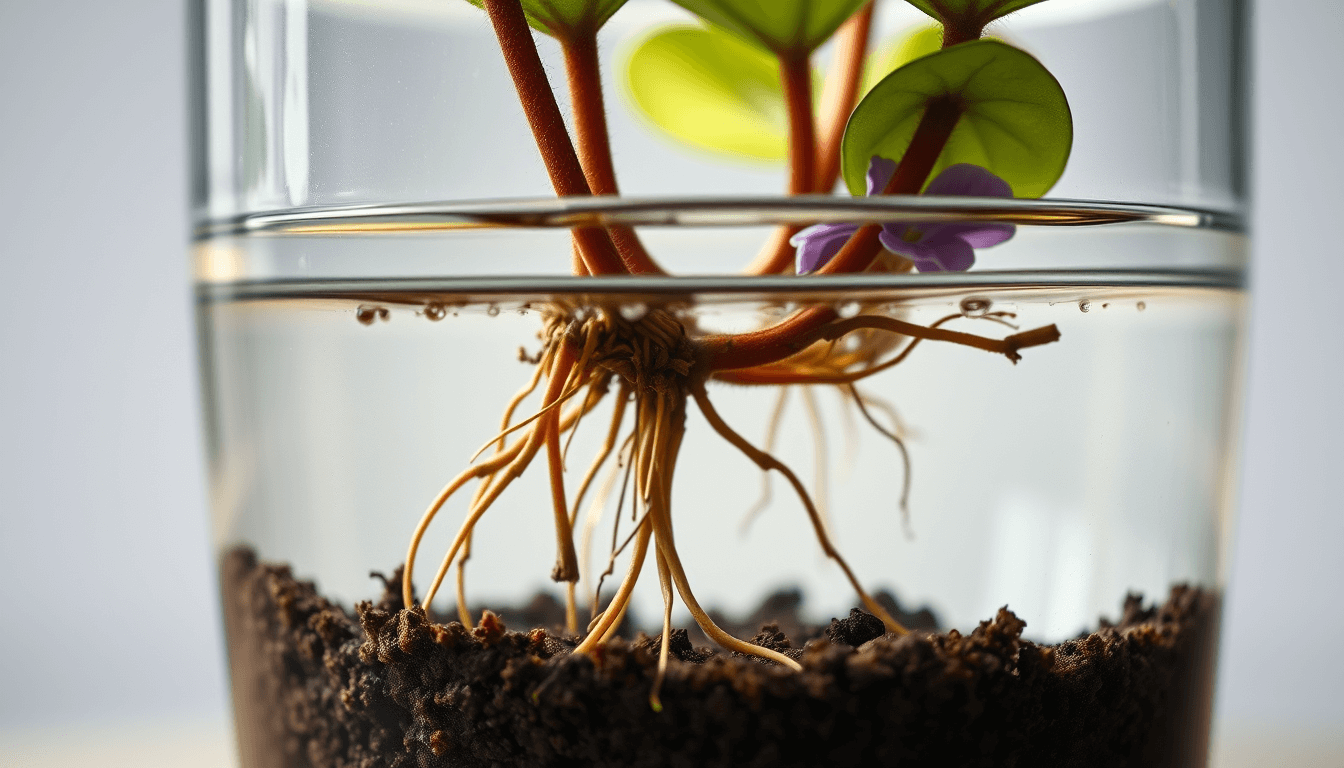

植物濕度DIY:79元濕度盤、799元小米加濕器,低成本自動維持

想搞定植物濕度,又不想天天盯著?沒問題,DIY自動補水濕度盤或者搞個智慧定時加濕器,保證低成本又省心。DIY自動補水濕度盤,能讓你少澆很多次水。你需要一個比花盆大一點的淺盤——IKEA的SKURAR系列花盆底盤就挺好用——直徑24公分,深3公分那種,大概79塊,能裝1.5公升水,適合15-20公分的中型盆栽,撐個5-7天沒問題。吸水材料嘛,多肉植物專用的赤玉土是首選,5-10mm的粒徑,一公升大概30-50塊,多孔隙,吸水穩,釋放也穩,不怕爛根。儲水容器用悅氏2公升礦泉水瓶就行,瓶口直徑2.8公分左右,倒過來靠虹吸原理供水——一試就知道,超方便!這套方案,市場現實是:

- 辦公室裡,黃金葛週末沒人管也能活得好好的。

- 短期出差3-5天,龜背芋不會焦邊。

- 陽台上的波士頓腎蕨,夏天高溫下也能保持濕潤,葉子不捲邊——真的,效果很明顯。

智慧定時加濕器,直接實現自動化管理。小米智慧加濕器2 Lite(型號MJJSQ06DY,799塊左右)不錯,4公升水箱,霧量300ml/h,5-8坪空間夠用,噪音還小於38dB(A),臥室書房都OK。Philips HU4803/01(大概1,800塊)用的是NanoCloud自然蒸發技術,沒白霧,25平方公尺也夠用,濕度感測器精度還行,±5%。設定的時候別太貪心,目標濕度50%-65%就好,然後用定時功能,白天植物光合作用旺盛的時候開(比如早上8點到下午5點),晚上關掉,避免高濕生病——說來也是,晚上植物也要休息嘛。具體怎麼設?

- 琴葉榕這種喜濕的,白天60-65%,晚上降到50-55%,防止夜間葉片積水。

- 冬天開暖氣,室內太乾燥(低於30%),那就全天候運作,目標濕度55%,天堂鳥葉子就不會裂開,還會更有光澤——你心裡就有數了。

- 空氣鳳梨,每天早上9點和下午3點各開30分鐘,濕度提到70%以上,模擬露水環境,長得更快。

搞定了這些小技巧,再來看看,如果長期不在家,又該怎麼辦呢?

長期外出免煩惱:選對虎尾蘭等3種耐旱植物,濕度管理壓力減半

長期不在家或者太忙?那就從植物選擇上下手,選些耐旱的,濕度適應範圍廣的。——其實,這才是內行人才知道的終極懶人法!比如:

- 虎尾蘭(Sansevieria trifasciata),30%-70%濕度都能活,3-4週不澆水也沒事,出差黨必備。

- 黃金葛(Epipremnum aureum),40%-80%濕度都OK,盆土乾了也能撐個7-10天,辦公室或者租房族可以考慮。

- 琴葉榕(Ficus lyrata),雖然喜歡濕潤,但成熟的植株短期缺水(5-7天)沒問題,濕度低於40%葉子會捲起來,澆水後很快就恢復了。

長期外出,可以用簡易自製滴灌系統。拿個統一麥香紅茶1.5公升寶特瓶,裝滿水,瓶口倒插土裡,離土2-3公分,能維持中型盆栽(15-20公分盆徑)5-7天的濕度。大盆栽(25-30公分)用泰山純水2公升寶特瓶,能撐7-10天。要更久(10-14天)?那就用5公升桶裝水,配個園藝滴灌頭,調到每分鐘2-3滴。實際使用中,這個系統:

- 春節回家7-10天,發財樹不會黃葉。

- 暑假出國兩週,觀音蓮也能保持水分,不焦邊。

- 辦公室連假,植物不會渴死——真的,超實用。

還可以在盆底鋪濕度緩釋材料,吸水後慢慢釋放,延長澆水間隔:

- 水苔(Sphagnum moss),吸水性超強(自身重量20倍),鋪2-3公分厚,澆水間隔延長30%-50%,蘭花、食蟲植物最愛。

- 蛭石(Vermiculite),保水透氣,和盆土1:5混合,或者鋪1-2公分,土壤保水能力提升20%,非洲堇、網紋草適用。

- 椰纖塊(Coco coir block),吸水膨脹,緩慢釋放水分,泡水後鋪盆底,3-4公分厚,琴葉榕能穩定濕度10-14天。

記住,用滴灌或者緩釋材料前,要確保土壤排水好,別積水爛根。多肉植物尤其要注意,別用太多緩釋材料,太濕了容易出問題。

植物濕度客製化:3步驟打造專屬環境,精準監測攻略

聊完了濕度緩釋材料,再來看看怎麼針對你家的寶貝植物,客製化牠們的濕度環境——這才是重點!

濕度管理2極化:熱帶雨林植物需70%濕度,多肉植物要乾燥?

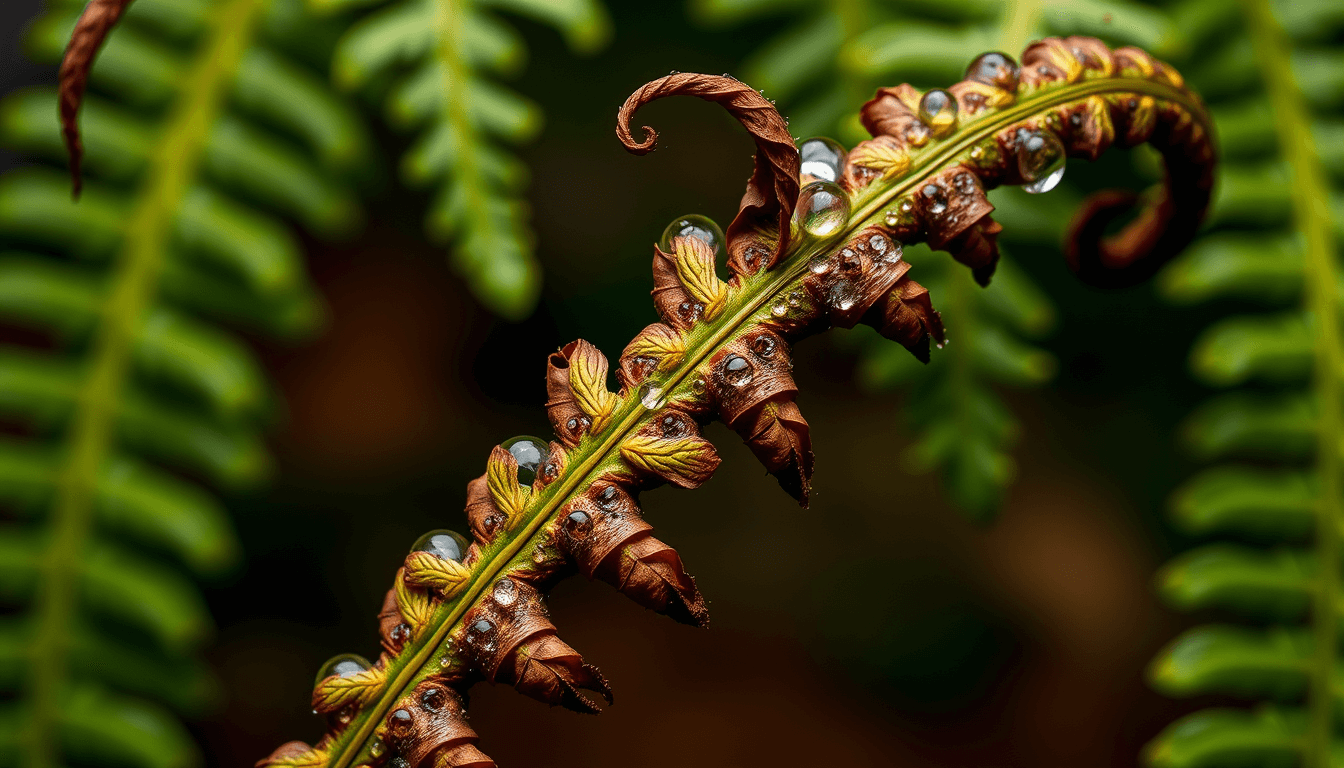

植物對濕度的需求,那可是天差地遠,完全取決於它們的老家在哪裡。像是蘭花、蕨類、龜背芋這些熱帶雨林來的,沒個70-85%的濕度,根本活不下去。所以啦,你得用點手段,像是玻璃罩、迷你濕度箱,或是直接上加濕器,給它們搞一個專屬的「小氣候」。

針對不同空間大小,加濕器的選擇也是門學問:

- LEVOIT LV600HH 混合式超音波加濕器:70平方公尺的空間,它罩得住。台灣市場大概要花你新台幣2,800-3,500元。

- 小米智慧加濕器2 Lite:10-15坪剛剛好,價格親民,新台幣1,200-1,500元左右,300mL/h的加濕量,臥室用很可以。

- Dyson Humidify+Cool Formaldehyde:20-30坪也沒問題,但價格就上去了,新台幣25,000-30,000元。不過它有UV-C殺菌功能,對空氣品質要求高的家庭很適合。

舉個例子,你在20坪的客廳種了棵琴葉榕,結果只用了小米加濕器,濕度根本上不去,一試就知道,葉子邊緣馬上焦掉。換成LEVOIT LV600HH,濕度穩穩的,葉片綠油油。

但多肉植物和仙人掌就完全相反了,它們喜歡乾燥的環境,濕度控制在30-45%就好,濕度太高絕對爛根。關鍵是通風要好,介質排水要快。多肉植物介質有個黃金比例:「赤玉土(小粒)30% + 鹿沼土(小粒)20% + 泥炭土(或椰纖土)50%」。台灣常見的「花公主」赤玉土、鹿沼土,2公升大概新台幣150-250元。——這個配方比單純用泥炭土,排水快了30%左右,爛根的機率大大降低。

市場現實就是,很多新手都栽在介質上。

比如說,你用排水差的介質種玉露,澆水後盆底積水,兩三天根就爛光了。但用我推薦的配方,兩小時內水就排光光,根部乾爽得很。

不同熱帶植物的精確濕度需求,還有它們的「求救信號」:

- 蘭花(如蝴蝶蘭):最佳濕度70-80%,低於50%一週,葉尖開始發黃變脆,花期縮短20%。

- 龜背芋:理想濕度65-75%,長期低於60%,葉片會焦邊或破裂,新葉也長不出來。

- 鐵線蕨:超高濕度,80-85%!低於70%三天,葉片馬上乾枯捲曲,整株死給你看。

蘭花葉尖發黃?別懷疑,馬上把濕度拉到75%以上,每天噴噴葉面,很快就能恢復。

搞清楚了不同植物的需求,接下來,我們來聊聊濕度計——這可是精準控制濕度的秘密武器。

不同植物對濕度的需求差異很大,如下表所示:

| 植物種類 | 理想濕度 | 濕度過低時的徵兆 |

|---|---|---|

| 蘭花 (如蝴蝶蘭) | 70-80% | 葉尖發黃變脆,花期縮短20% |

| 龜背芋 | 65-75% | 葉片焦邊或破裂,新葉長不出來 |

| 鐵線蕨 | 80-85% | 葉片乾枯捲曲 |

| 多肉植物/仙人掌 | 30-45% | 爛根 |

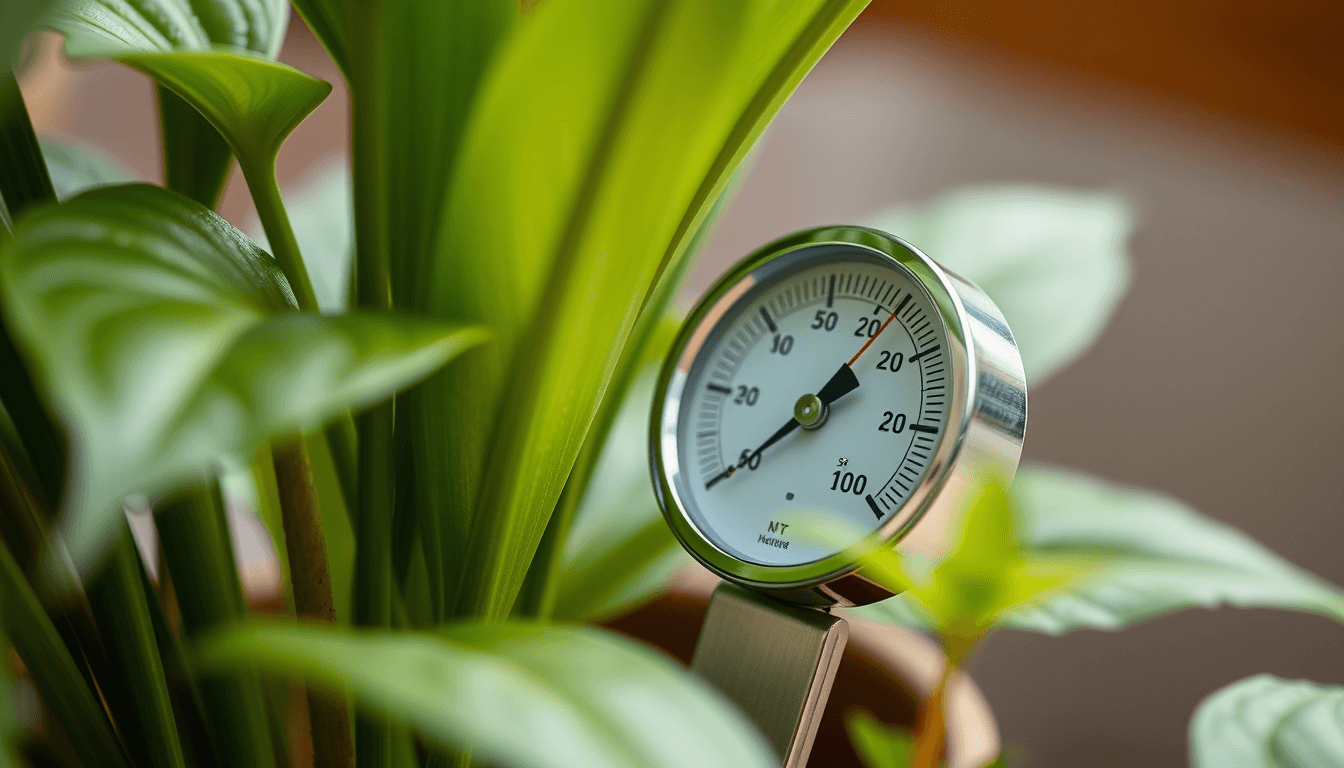

濕度計進階攻略:數據解讀與應用,濕度調控精準提升25%

濕度計放哪裡,學問可大了。別放在陽光直射的地方、通風口,或是加濕器的出霧口旁邊。你心裡就有數了,要放在植物葉片的高度,離植物大概15-20公分,這樣才能測到最真實的微環境濕度。

為了確保濕度計準確,每3-6個月要用鹽水法校準一次,或者發現讀數怪怪的,就馬上校準。如果濕度計讀數比實際高了10%,多肉植物可能因為你誤判濕度太高,結果缺水死了;反過來,讀數低了10%,熱帶植物可能因為你以為濕度不夠,加濕加過頭,真菌感染的風險直接飆升25%。

解讀濕度數據,要看「動態」變化。夜間濕度通常會自然升高10-20%,冬天開暖氣,濕度會驟降30-40%。台北冬天開暖氣,濕度可能從55%直接掉到25-30%,遠低於熱帶植物需要的60-80%。這時候,加濕器就要設定成連續運作模式,搭配定時器,每2小時加濕15-20分鐘,把濕度維持在目標範圍。總之,要根據日夜和季節的變化,調整加濕策略,設定好目標濕度範圍,熱帶植物60-80%,多肉植物30-50%。

台灣市場上,除了Govee H5179藍牙溫濕度計(價格約新台幣600-800元),還有這些可以考慮:

- 小米溫濕度計2:價格便宜,新台幣200-300元,但要搭配小米多功能網關才能用。

- SwitchBot溫濕度計:價格新台幣500-700元,搭配SwitchBot Hub Mini可以遠端控制。

如果你經常出差,Govee H5179可以直接用藍牙連手機看數據,搭配Govee Hub,還能遠端監控,設定自動化規則。說來也是,濕度低於60%就自動打開智慧插座上的加濕器,這樣就不用擔心植物沒人照顧了。

植物濕度管理FAQ:破解3大迷思、濕度50-70%最佳?

說到監控濕度,市面上選擇還真不少。接下來,我們來聊聊植物濕度管理的一些常見問題和更深入的技巧。

植物濕度管理:破解那些似是而非的觀念 關於植物濕度,真的有很多誤解。像是葉面噴水,很多人覺得有效,但其實… 它只能短暫增加濕度,而且長期下來,反而容易讓植物感染真菌,像是灰黴病——這點超重要!

更好的方法是用加濕器或濕度盤。一般來說,植物最舒服的濕度範圍在50%到70%之間。熱帶觀葉植物,像龜背芋、琴葉榕,濕度維持在60-70%最棒,可以減少葉子邊緣乾枯的問題。但多肉植物或仙人掌就喜歡乾燥一點的環境,40-50%就夠了,不然根很容易爛掉——實際使用中,這點真的要注意!

再來就是加濕器的選擇。我個人推薦超音波加濕器,霧化效果好,聲音又小,像是Honeywell HUL520B。清潔也很重要,建議一週清個1-2次,用白醋(大概100毫升)或檸檬酸溶液(10克檸檬酸溶在1公升水裡)泡水箱和震盪片30分鐘,再用軟布擦乾淨。——其實,水質也很重要,盡量用過濾水。

為了避免加濕過頭,可以搭配智能濕度計,像是Govee H5075、小米藍牙溫濕度計3(大概新台幣200-400元)或TP-Link Tapo T315(大概新台幣500-800元),設定一個濕度上限,比如說60%。

如果長時間不在家,除了自動滴灌系統,還可以考慮用棉線汲水法,或是自己做寶特瓶滴灌裝置。你看,一個2公升的寶特瓶,大概可以給中小型盆栽提供7-10天的穩定供水。植物架的選擇也很重要,要考慮材質、尺寸和通風光線。開放式、多層次的金屬網格植物架(像是IKEA VÄXER系列,尺寸大概70x30x70公分)很適合需要高光照的植物,確保光線可以穿透,空氣也能流通。——其實真正的重點是,你要了解你的植物需要什麼。

植物的學問真的很大,還有很多可以聊的!